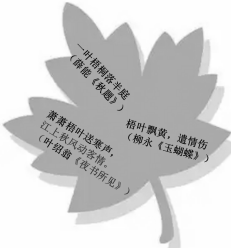

5.阅读下面两个文本,完成问题。

【文本一】

别被“精彩”废掉 ①学者刘擎在一篇文幸里谈到“忍受枯燥”这种能力,特别有道理。他说:人如果在娱乐文化的背景下成长,他们忍耐没有笑点、没有兴奋、没有生动言谈方式的时间会非常短。确实,生活在消费主义和娱乐化环境中的一代人,被“精彩”惯坏了。人们热爱爆梗、段子、笑点带来的感官刺激,习惯被娱乐文化喂养,学习感官已经钝化,很难越过枯燥这道门槛进入深度学习的境界。

②能其正滋养一个人的事,往往都带着某种枯燥,需要学习者忍受并投入深度注意力才能做出成效。枯燥是为不学无术者、浮躁者、消遣者设置的一道门檄,越过这道门槛,沉浸其中,才能慢慢获得愉悦。

③写作是一件需要忍受枯燥的事。常有学生说,不写是因为没有灵感,等有灵感的时候再动笔。我说,哪能这么被动地等灵感?你得现在就思考和动笔。我的经验是,如果克服了前30分钟的枯燥,逼着自己动笔,想着想着,就会进入状态并找到灵感。一气呵成的感觉,常常是在克服开始那30分钟的枯燥过程中酝酿出来的。

④阅读常常是一件需要忍受枯燥的事,你要有耐心让自己慢下来。再深奥难读的书,克服了前30页的阅读痛苦,慢慢就容易读进去了,那些让人很舒服的轻松阅读,往往是重复你既有认知的无效阅读,要想获得认知增量,需要艰难的“入境”,需要烧脑的坚硬阅读。

⑤上一门好课也时常需要忍受枯燥。常听学生说,某某课是好课,老师善于讲段子;某某课太枯燥,那么多抽象的概念和艰涩的推理。我说,判断一门课的好坏,绝不能用“能不能在10分钟内吸引我”去判断。首先要清楚,自己是不是需要这门课来完善知识体系,提升能力素养。其次要有忍受枯燥的心理准备,积极投入和参与进去。学习本身常常是枯燥的,逻辑推理,方法训练,批判性思考,都需要主动探索而不是接受投喂。

⑥但凡专业的训练,哪一个不需要克服枯燥?史学家桑兵说,长时间不断重复的、枯燥乏味的基础性练习,是从培养兴趣逐渐变成内行的必由之路。弹钢琴、读文献、搞科研、写论文、创造发明,写一手好字、成为一名专家……每一项成就的取得,每一位受到业内外肯定的专业人士,都经历过常人无法忍受的枯燥。你看到的有趣好玩,那是别人专业积累之后游刃有余的从容驾驭。专业学习和训练,本身就包含着无法忍受的枯燥,读普通人永远不会读的东西,做一般人受不了的重复训练,从而拥有不可替代的专业资本,超越“人手”,成为“人才”乃至“人物”。

⑦如今很多所谓“学习”,不是让你克服枯燥去获得新知,而是迎合你“厌恶枯燥”的惰性,把需要硬啃的知识,再生产为表面有趣却失去原有营养的东西。这不是滋养,而是娱乐工业对你的消耗。你不能总是等着别人把你当宝宝,喂那种添加各种甜味剂的“知识营养品”,哄着你,惯着你。

(节选自2021年11月2日《中国青年报》,作者曹林,有删改)【文本二】

说起物理课,晦涩的原理、繁多的公式、复杂的推演,让不少学生深感头疼。然而最近,72岁的同济大学物理学教授吴於人,却凭着科普物理短视频走红网络,被百万粉丝亲切地称为“吴姥姥”。在吴於人这里,物理变得“好玩”起来。500米口径球面射电望远镜“中国天眼”怎么工作?她用一口大铁镐模拟。太空中的宇宙射线长啥样?她挥动竹扫帚来讲解,火箭是怎么上天的?她吹大一个气球,突然松手,气球就立马上了天!吴於人就是这样利用生活中随处可见的工具,通过妙趣横生的演示和通俗易懂的讲解,让复杂的现象、规律变得清晰又有趣。

轻快有趣的短视频背后,是对科学精神的不懈坚守,对科学普及的孜孜追求。吴於人做青少年物理科普已有16年,一直努力将复杂的原理和艰涩的术语转换成通俗易懂的语言和贴近生活的实验,让更多人能够认识到物理的魅力,领略到科学世界的乐趣。

其实,不只是物理,中小学生接触的许多学科知识与原理,都可以是鲜活而生动的,让孩子们在好奇心的引领下,发自内心去感受知识的魅力,畅快地学习和探讨,正是“吴姥姥”走红带给我们的重要启示。

(节选自赵雅娇《快乐学习,办法有很多》,见2021年11月29日《人民日报》)(1)下列对文本的理解和分析,不正确的一项是

A.文本一引用学者刘擎的话和史学家桑兵的话,分别从反面和正面证明了“忍受枯燥”的必要性。

B.文本一第⑦段用比喻增加了说理的形象性和生动性,频频使用“你”有助于增加读者的代入感。

C.文本二以“吴姥姥”的科普短视频走红为例,证明晦涩复杂的学科知识也可以通俗有趣,让学生乐于学习。

D.文本一和文本二都着重讨论了娱乐文化的价值,但前者对其持批判态度,后者则持肯定态度。

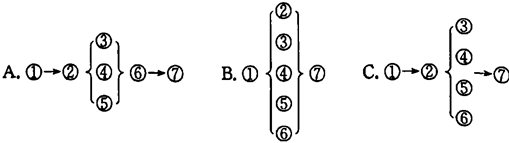

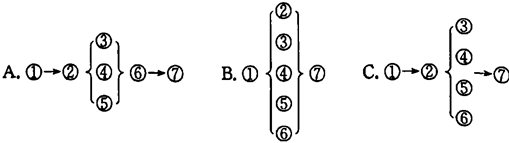

(2)下面是同学们为文本一画的结构层次图,你认为最符合本文论证逻辑的是哪一项?请选择,并简要阐述理由。

(3)看了文本二后,有同学对文本一的观点提出了质疑:既然学习可以像观看吴姥姥的科普视频一样轻松有趣,那还有必要忍受枯燥吗?对此,你怎么看?请结合两个文本,阐述你的看法。